うつわ

45Rのうつわをつくります。

それは高級レストランの繊細な料理を載せるような真っ白いものではなく、

日々の食卓に並ぶおかずや飲み物がおいしそうに見えて、食事の時間をより楽しい気分で過ごせるようなものです。

海と山、2つのシリーズを揃えました。

つくっていただいているのは、茨城県笠間で活動する陶芸家・阿部慎太朗(あべしんたろう)さん。

45Rとの出会いは、西麻布のギャラリーに並んでいた阿部さんのうつわに、親方とやすみさんが一目惚れしたことがきっかけ。

のちにギャラリーのご主人を介して紹介していただき、今回のうつわづくりをお願いすることになりました。

はじめに、45Rのうつわは「陶器」です。うつわには土からつくられる陶器と、石からつくられる磁器があります。

磁器は透明感があり、丈夫で扱いやすいという特徴がありますが、陶器は素朴で温かみがあり、縄文時代からつくられてきた人類最古の焼き物。

原料が大切なのは服もうつわも同じで、まずは土選びからものづくりがはじまりました。

原料となる陶土(とうど)は日本各地で採掘され、産地によって特徴はさまざま。

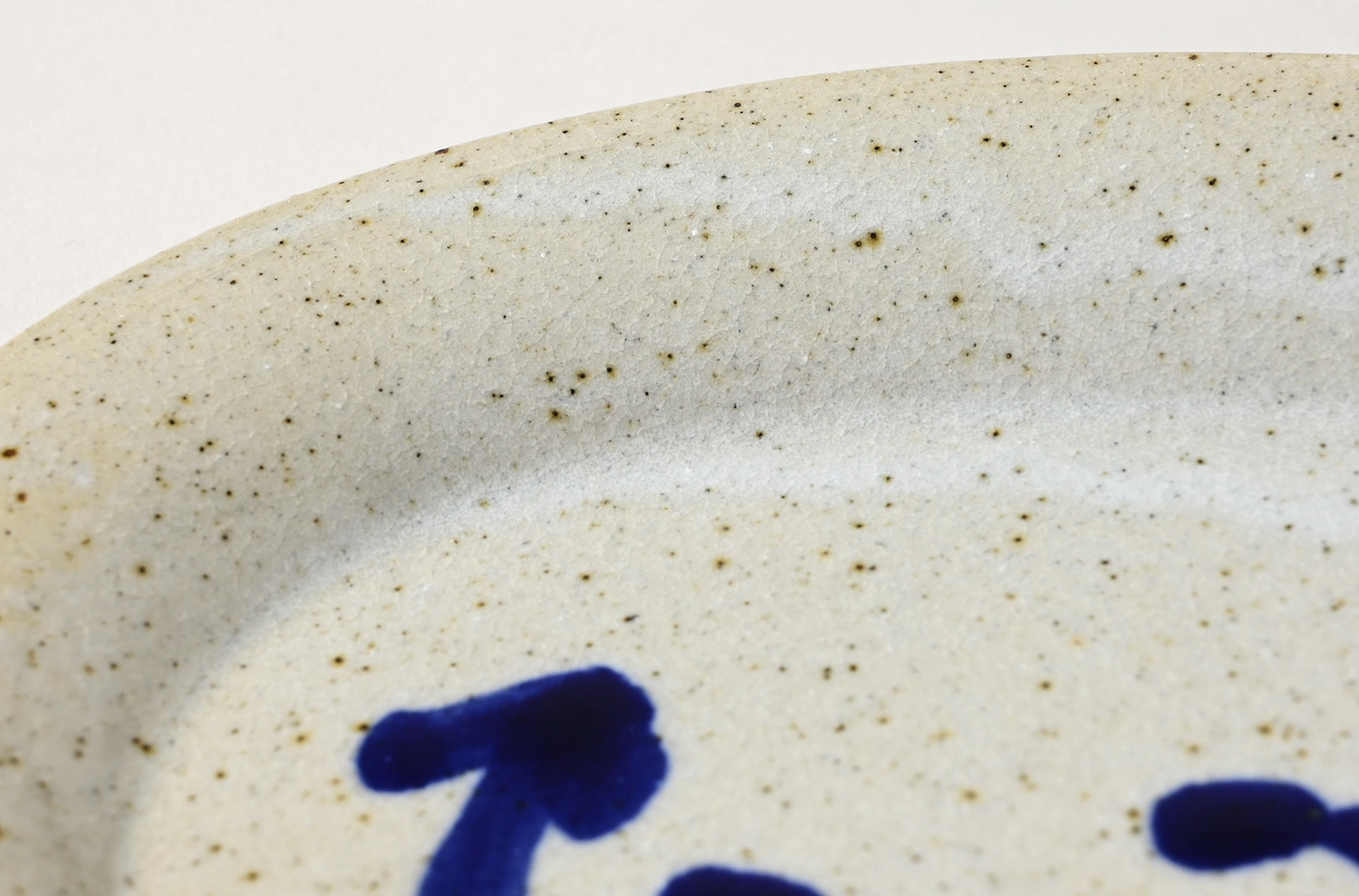

海のシリーズには、万能な信楽土(しがらきつち)、堅牢な瀬戸土(せとつち)、そして焼き上がりに表情をもたらす地元笠間の赤土を組み合わせました。

山のシリーズは信楽土のみを使用しています。

阿部さんは親方とやすみさんの注文を受けて、半年以上にわたって試作を繰り返し、原料のマッチングや他の工程との組み合わせを試行錯誤したとのこと。

陶器づくりは、原料の粘土をこねる工程からはじまります。粘土に空気が入っていると焼成したときに割れる原因となるため、脱気しながら粘土のかたまりをこねて水分量を均一にならします。

そして次は成形。ろくろや石膏型を使ってかたちをつくります。ろくろでは、マグカップやカフェオレボウルなど、円形で左右対称の器を成形します。阿部さんが粘土に手を添えながらろくろを回しはじめると、粘土はするするするっと姿を変え、たちまちうつわのかたちへ。取っ手付きのマグカップはこの後に取っ手を付け、1週間ほどかけてゆっくりと乾燥させます。ろくろでつくれない楕円形のお皿は、石膏型にはめて成形し、同じく乾燥させます。

次は素焼きです。800℃で約8時間、電気窯でやさしく火を入れて水分を飛ばし、焼き上がったら釉薬(ゆうやく)をかけます。釉薬はうつわの表面を保護するガラス質のうわぐすり。海、山、どちらのシリーズも稲藁の灰が原料で、古代より用いられてきた伝統の釉薬、「藁灰釉(わらばいゆう)」を使いました。藁灰釉をかけて焼き上げると、温かみのあるやわらかな色合いが生まれ、厚くかかった部分が白く乳濁して独特の味わいとなります。

筆で大胆に描かれた海シリーズの柄は、やすみさんが持っていた古いマスタードポットをお手本に、「瑠璃釉(るりゆう)」という青い釉薬で描きました。コバルトを原料とする瑠璃釉は、深く澄んだ宝石のような青色が特徴。阿部さんによれば、釉薬は調合次第で無限の種類が生まれ、お菓子づくりと同じようにぴったりと正確な分量で掛け合わせないと、思った通りの色が出せないそうです。そしてガス窯での本焼き。本焼きは1200℃以上の高温で約20時間という長い時間ですが、1時間ごとに窯を確認して、ガスと酸素の量を調整しながら焼成します。高温で釉薬を溶かし、しっかりと焼き締めていきます。

山シリーズは、その後上絵付け。「アビニヨン」と名付けた山シリーズの花模様は、45Rのアーカイブにあった花柄をアレンジしたもので、上絵具(うわえのぐ)で描かれています。一般的には筆で描くことが多いそうですが、阿部さんは漫画家の人が使う万年筆のようなペンで輪郭を描きます。彩り鮮やかな花の色は、全て45Rのために調合されたオリジナル。葉や茎は、ティールグリーンといわれる青みがかった緑色で描きました。こまか〜い葉脈や花びらの陰影まですべて手描き。最も手間と時間がかかる工程です。上絵具を乾かし、絵を焼き付ける上絵窯で焼成すると、鮮やかな花模様があらわれます。

45Rのうつわは、日常のうつわ。あえて原始的な手法でつくることで、ざらついた素朴な風合いを残しています。

阿部さんは「まっさらな白磁器のように完璧さを求めるものもあるけれど、少し雑味のあるうつわの方が茶色っぽい家庭料理には似合う」と話してくれました。

鑑賞のためではなく、毎日の食卓を楽しむために使っていただきたいうつわです。そしてわたしたちの服と同じように、経年とともに育っていきます。

ぜひ、変化を楽しみながらお使いください。

阿部慎太朗

1985年香川県生まれ。大学で陶芸と出会い、茨城県工業技術センター窯業指導所で釉薬を学んだ後、2013年に独立。茨城県笠間に工房を構える陶芸家。

暮らしに寄り添い、アンティークのように長く愛されるうつわをつくり続けています。

If you would like to enjoy online-shipping from outside of Japan, please visit the official global website.

日本国外への配送をご希望の方は、下記オフィシャルグローバルサイトをご覧ください。