藍のデニムを巡る旅

2000年9月、ニューヨーク店オープンの日、メイドインジャパンの天然藍染めデニムを披露しました。

その藍デニムは現地で大いに話題となり、現在もニューヨーク店で多くのお客さまに喜ばれています。

ニューヨーク出店の話が出たとき、意識したのはわたしたちが日本人であることでした。

「ジーンズの母国、アメリカへ日の丸を背負っていくのだ」

当時はオリジナルデニムをつくり始めて10年が経とうとしていた頃。

わたしたち日本人がつくる新しいデニムの可能性を考え始めました。

新しいデニムのヒントを探している中で聞きつけたのは、デニムを織れる藍染め屋が徳島にあるということ。

一般的に染めは染め屋、織りは機屋(はたや)で行うもの。

藍染めから生地を織る工程まで一貫して行っている工場は聞いたことがありませんでした。

しかもその工場が使っていたのは、セルビッチデニムを織れる日本製の力織機だったのです。

わたしたちにとって愛着がある、日本の藍で染めたデニムを実現できる可能性が高まってきました。

徳島の藍は阿波藍といわれ、平安時代から藍が栽培されてきた歴史があります。

“阿波正藍染法(あわしょうあいぞめほう)” を受け継ぐその工場では、

20回から30回も藍で染めては空気にさらすという工程を繰り返し、糸を深い藍色に染めることが出来ました。

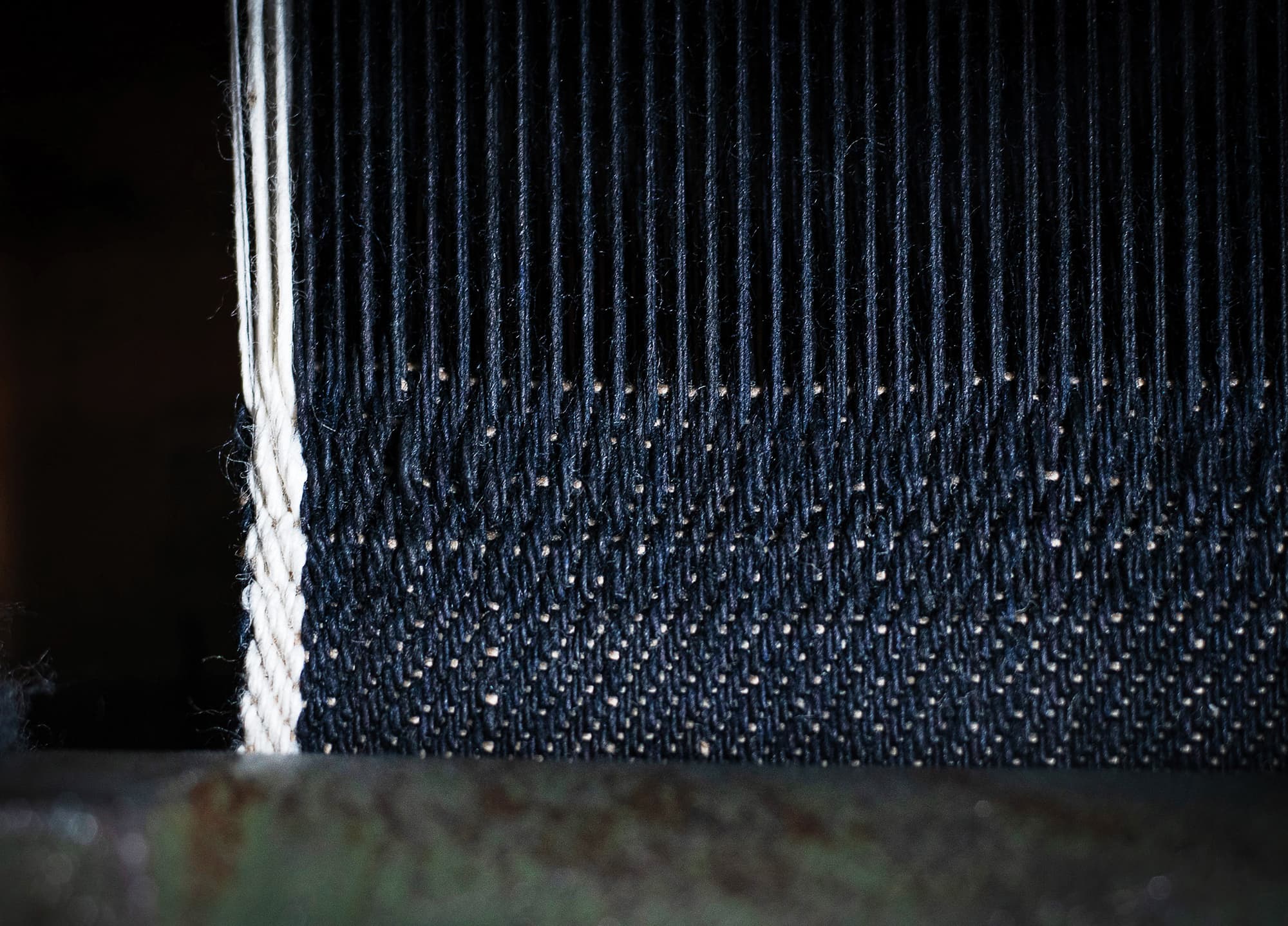

その糸を力織機で織った生地は藍の深い奥行きとでこぼこなムラを感じる、見たこともないデニム。

何度水をくぐっても白くならず、霞がかったような紫に色が変わるジャパンブルーデニムでした。

藍デニムのソーバーは、藍でムラ染めした生地に「有(ある)」の抜染。そこに隅々まで刺し子のステッチを施しました。使い古した野良着のような、凛とした美しさを感じるデニムに育ってほしい、そんな想いを刺し子に込めたのです。

バックポケットには日本古来の赤、茜に染めた糸でR刺繍を施しました。穿いて洗って、擦れて剥がれてしまったようなステッチもよく見ればRのかたち。刺繍、ステッチもデニムとともに色褪せていきます。

裏をめくると赤いセルビッチラインが見えるセンターベルトループは、あえて斜めにずらして縫い付けました。このベルトループのためだけに織った、藍デニムのセルビッチテープを使っています。

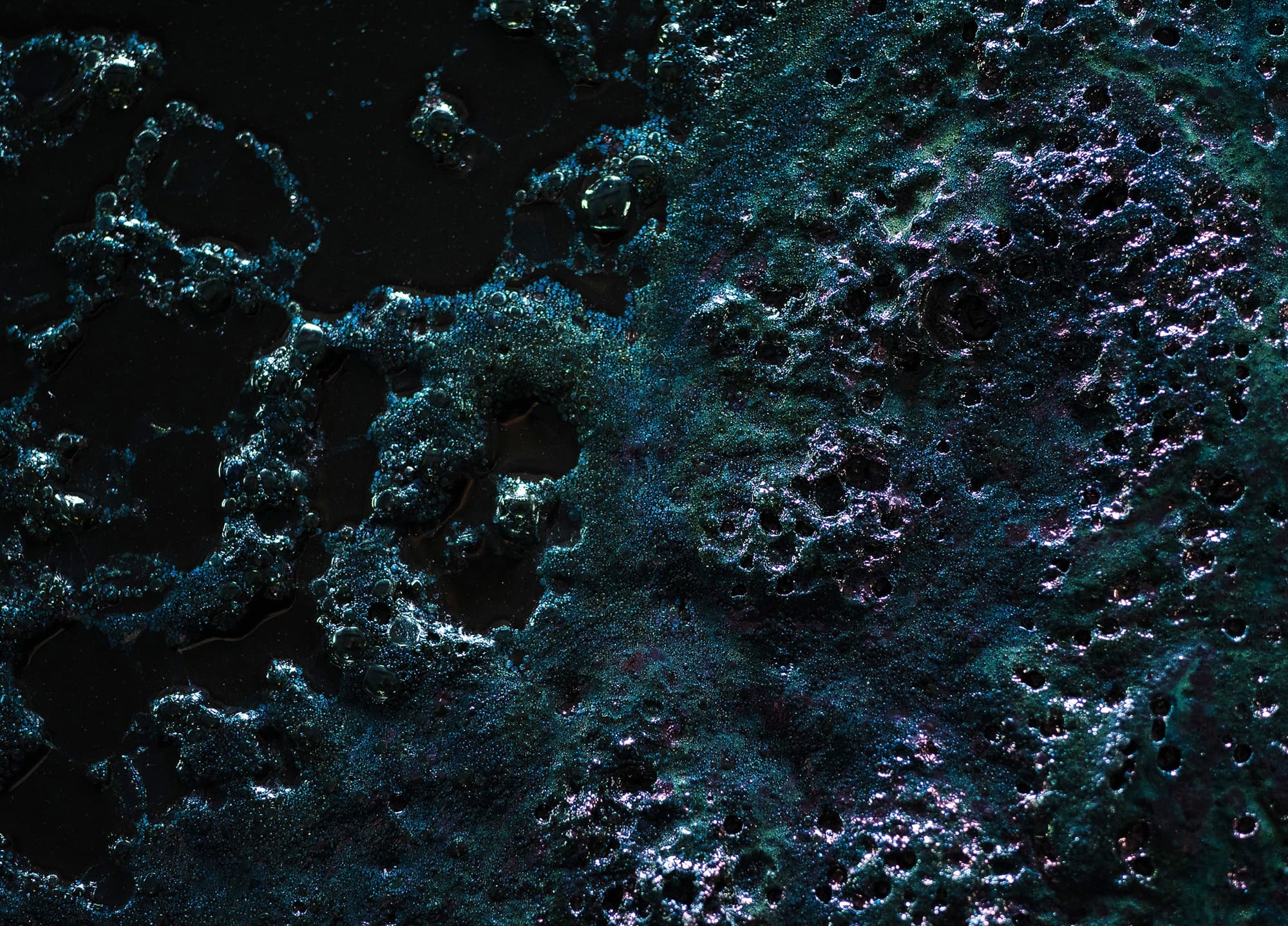

藍染めの難しさは藍が生きているということに尽きます。

ぶくぶくと泡が立って元気なときもあれば、疲れて染色力が弱まるときもあります。

調子を見て藍を休ませながら、枷(かせ)にした糸を繰り返し丁寧に染めていきます。

45Rの藍デニムの特徴は色の濃さ。

2〜3週間かけてどこの藍染め屋さんよりも数多く染めを繰り返し、糸の芯まで深く藍を浸透させます。

ヨコ糸にはデニムの色に重厚感をもたらす古布生成(こふきなり)というベージュの糸を組み合わせました。

デニムが穿き込まれ、洗い込まれていくことで、美しい陰影を帯びていきます。

色は藍と墨藍の2色。墨藍は藍染めの後、いわゆる墨汁による墨染めの工程が入り、黒みがかった藍色に染まります。

染め上がった糸は“チーズ”といわれるコーンに巻いていって、次に整経。生地を織る前にタテ糸を引き揃える作業です。手作業で藍染めした糸はどうしても多少の色ムラが出てしまいますが、馴染ませるように色を散らしながら並べていくのです。約2,200本のタテ糸を色ムラも糸の余りも出ないように85cmの力織機幅に引き揃えていくのは、緻密な段取りと経験値が必要な職人技。仕上がりのデニムの顔を決める重要な作業です。

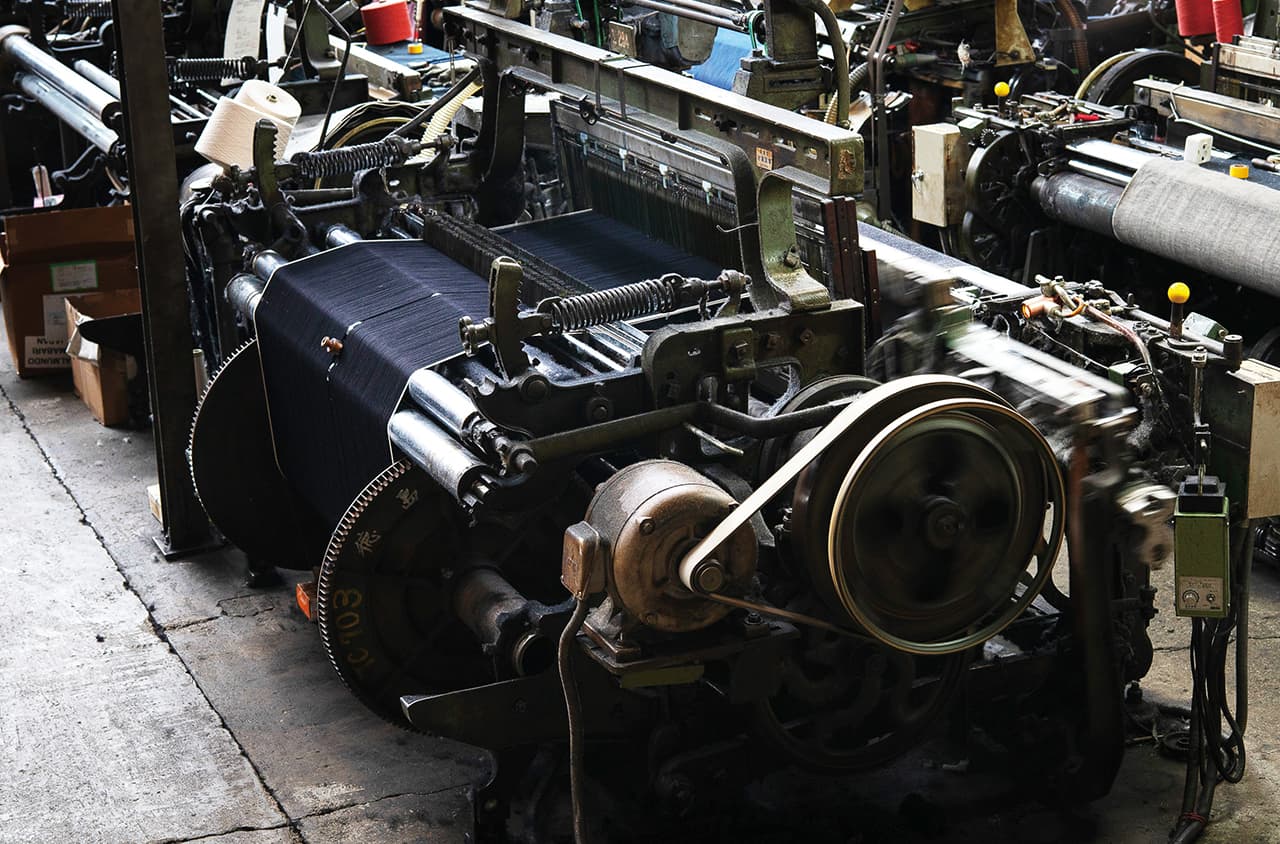

生地を織るのは1950年代から稼働する旧型の力織機です。日本製の力織機の中でも最初期に製造され、現存している個体はごく僅か。今では部品も手に入らず、「調子が悪くなったら、部品取りのために潰した同型の織機から取るしかない」というほど希少な織機です。スイッチを入れると、ガッション! ガッション! と近くでは会話もできないほどの大きな音。上下にピンと張ったタテ糸の間を、ものすごい勢いでシャトルが左右に行き交いながらヨコ糸を通していきます。もし糸が切れたら中断して結び直し。糸が絡まないように、ほこりなどを巻き込まないように、職人が常に目を光らせます。織れるのは1日たった30メートル。大量生産は決してできませんが、わたしたちが大好きなデニムのでこぼこ感と素朴な風合いは、この力織機にしか出せないものです。

生地の端のセルビッチは力織機で織ったデニム生地にしかつかないもの。

色糸を入れたりして個性を出すこともできますが、45Rのセルビッチラインは白一色。

シンプルで潔いセルビッチがわたしたちの力織機デニムの証です。

If you would like to enjoy online-shipping from outside of Japan, please visit the official global website.

日本国外への配送をご希望の方は、下記オフィシャルグローバルサイトをご覧ください。