Badou-R本店

地下鉄表参道駅から徒歩12〜3分、ブティックが立ち並ぶ駅近くから離れ、人通りが少なくなるまで骨董通りを歩くと45Rの本店Badou-R(バドウアール)に到着です。

裏手に根津美術館の敷地が広がる現在のBadou-Rは、実は二代目。初代のお店はそこからさらに5分ほど歩いた、静かな住宅街の中にありました。

Badou(馬道)-Rという名前は、初代のお店の場所がその昔、馬の休憩所だったことに由来しています。

1999年に建てられた初代Badou-Rは数寄屋大工による日本建築。石、土、木のみを材料として建てられ、自然素材の力強さを感じられる数寄屋造りの建物でした。

それに対して2019年に建てられた現在のBadou-Rは日本建築の素材や工法を用いつつ、現代性を取り入れてデザインされたお店に生まれ変わりました。

Badou-Rの正面、広い間口の両側には野面積みの石垣と45度の角度で吉野杉を並べた「ひねり子」の縦格子があり、その間の入口には藍染めの暖簾が掲げられています。この暖簾はBadou-R本店のロゴマークが抜染され、初代のお店から使われている年季が入ったもの。縁起が良い将棋の駒の左馬をRに見立てたこのロゴマークは、わたしたちにとって愛着がある本店の印です。

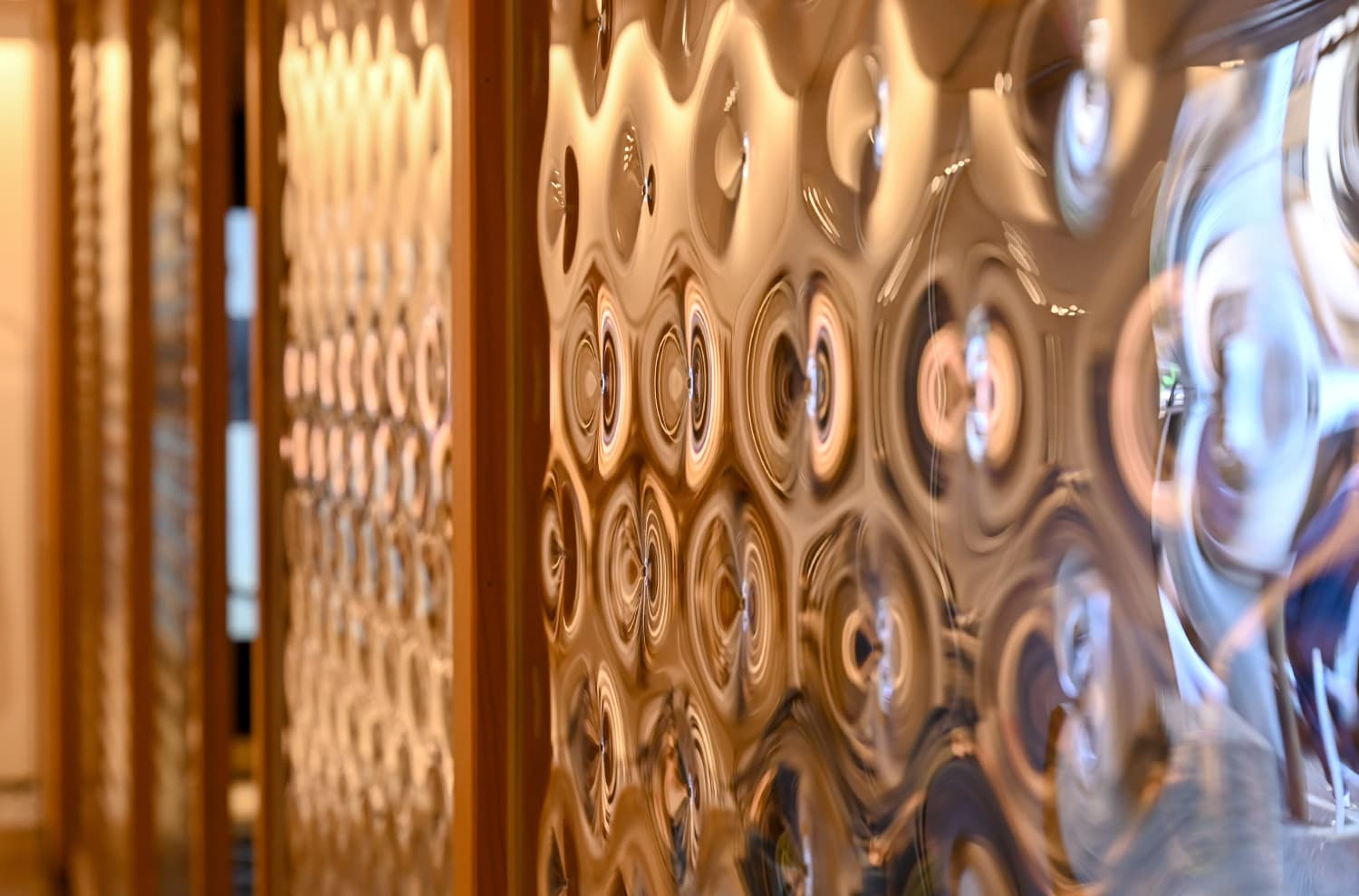

暖簾をくぐると、目の前に現れるのは不思議な模様のガラス戸。Badou-Rの最も特徴的な什器となるこのガラス戸を通すと、太陽の光はハート型の影を地面に落とし、人影はモヤっと曖昧なシルエットに映ります。はっきりと映らないことで店内に居る人は居心地が良く、光も柔らかく取り込むことができる、遊び心溢れたオリジナルのガラスです。

ガラス戸の手前には黒い瓦を敷き詰めた路地をつくりました。奈良で焼かれたこの敷瓦は低い温度で焼成されることでツヤが抑えられ、打ち水によって濡れることでさらに深みを増します。路地の左右突き当たりには二つの床の間があり、左の床の間には季節の花が活けられ、そして右の床の間には掛け軸に見立てたデジタルサイネージを設えました。伝統的に、そして現代的に、45Rの旬を感じていただけます。

店内の床は昔の京町家に敷かれていた石を、「四半敷(しはんじき)」といわれる敷き方で敷き詰めています。これは45度の角度で石を敷き詰める手法で、古い寺院などにみられるもの。灰色がかった石や茶色がかった石、古い町家石の自然なグラデーションはモダンにも感じられます。

そして、Badou-Rのシンボルストーンとして設えたのが店内左手にある巨大な「滝根石(たきねいし)」です。町家石と同じ花こう岩ですが、これは福島県で採石された石。重さは5トンもありましたが、石を切り出す丁場で中をくり抜いてからお店に運び込み、什器として設えました。滝根石の中央には自然に開いた目のような穴があり、まるでのんびりと海を泳ぐクジラのようです。

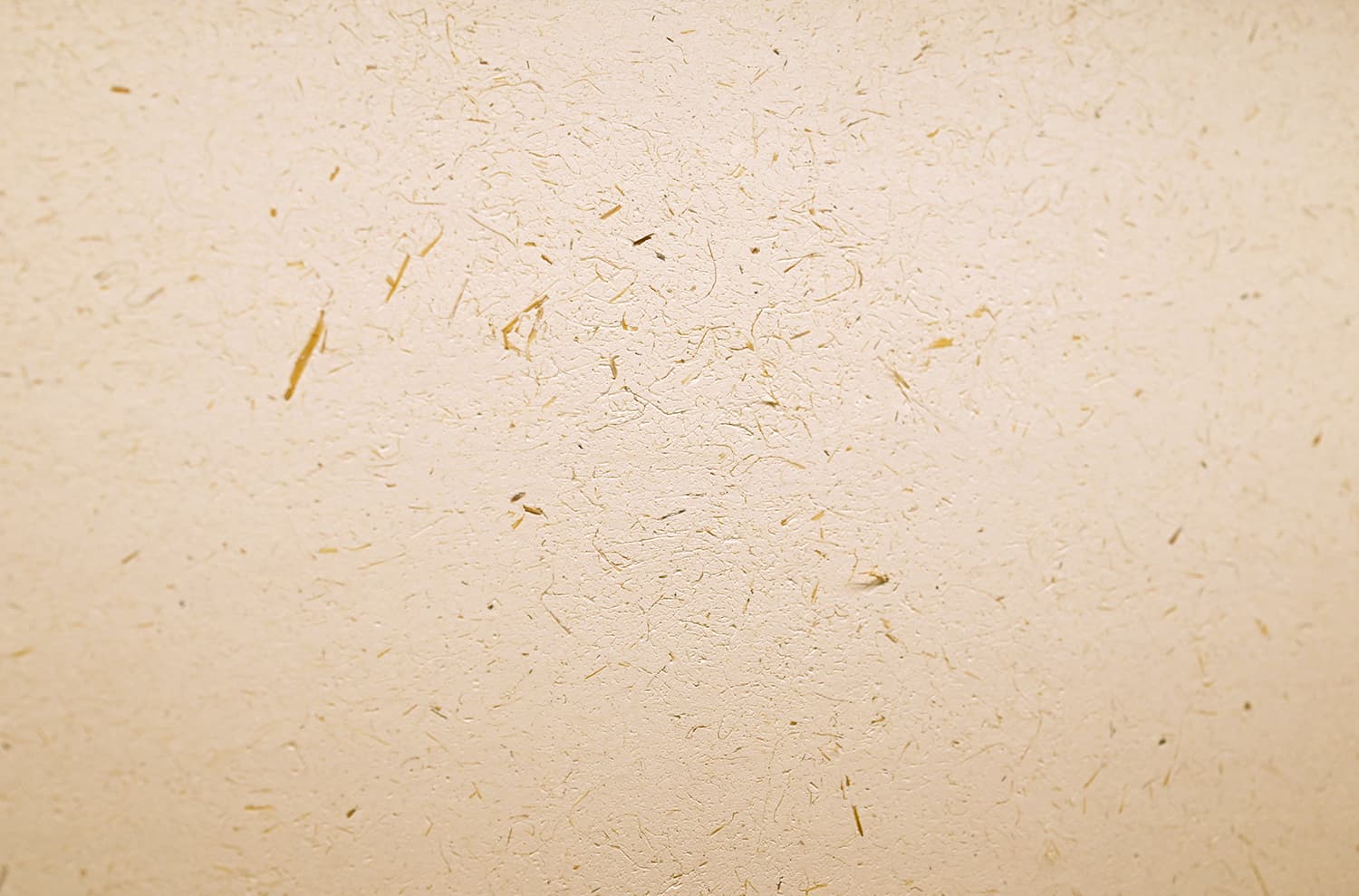

壁は漆喰ですが、特にラックと棚の奥の壁には土佐漆喰といわれる黄味がかった漆喰が塗られています。発酵させたワラスサを混ぜて練り込んだ土佐漆喰は、仕上げとして表面を削り、磨くことで素材感がさらに引き立ちました。壁を縁取る額縁のような木は刃掛(はっかけ) という日本建築の手法で薄く細く仕上げています。石のような、土のような、紙のようにも見える額付きの壁がBadou-Rの服の背景です。

最後に店頭の什器です。天板の真鍮は「硫化いぶし」といわれる昔ながらの手法で加工しました。金色の光沢がある真鍮を窯でいぶして色を枯れさせ、深みのある褐色に変化させています。これは主に取っ手などの小さな金物に用いる加工で、このサイズの板を加工することはめったにありません。真鍮の板の足になっている無骨な鉄の棒は、工事現場で鉄筋コンクリートの芯として使われる異形鉄筋を利用しました。高価と安価、工芸品と工業品、対照的な組み合わせです。

現代的で洗練された設計の足元には、伝統的な日本建築の素材と工法の根っこがあります。

日本に昔からあるもので新しい価値を生み出したBadou-Rは、わたしたちのものづくりの姿勢そのもの。

世界中のヴィンテージから学び、わたしたちらしい現代の服を創る。

そして年月を重ねることで未来のヴィンテージになるような、そんなものづくりとともに、店づくりも続けていきます。

【設計】

新素材研究所

現代美術作家の杉本博司氏と、建築家の榊田倫之氏によって、2008年に設立された”新素材研究所”。

伝統的な素材と技術を研究し、それらを用いて全く新しい建築をつくる試みに取り組んでいます。

施工:イシマル

If you would like to enjoy online-shipping from outside of Japan, please visit the official global website.

日本国外への配送をご希望の方は、下記オフィシャルグローバルサイトをご覧ください。